健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者の認定は、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があり、最終的に健康保険組合が決定します。

家族の扶養家族を扶養に入れる

家族を扶養に入れる

必要書類と提出先 ※全て紙の申請書で行います。(電子申請は行いません)

必要書類

| ①申請書 | |

|---|---|

| ②扶養状況確認票 ※続柄によって様式が3種類あります |

|

❷子 |

|

| ③添付書類 | ②扶養状況確認票の回答に準じて必要書類を添付してください。 |

配偶者のみ

健康保険証を職場以外へ送付してほしいとき

発行された保険証は通常職場へお送りします。

以下の理由に該当する方で職場以外への送付を希望の方は、「健康保険証 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と

一緒にご提出ください。

●休職中のとき

●海外出向中のとき

●社外機関へ出向中のとき

書類提出先

- MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛

- ◆社内メール便記入例

- ◆メール便の受付担当が処理しますので、社保係宛で届きます。(個人名は不要です)

- ◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。

- ◆任意継続の方は、直接、健康保険組合に提出してください。

こんな場合の手続きは?

認定日と届出期限

| 認定理由 | 認定日 | 届出期限 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 出生 | 出生した日 | 速やかに |

|

| 離職 | 離職日の翌日 | 2か月以内 |

|

| 結婚 | 結婚した日 | ||

| 被保険者の入社・異動 | 入社日もしくは異動日 | ||

| 廃業 | 廃業日 | ||

| その他 | 事由発生日 |

添付書類の注意事項・入手先

| 書類名 | 注意事項等 | 入手先 |

|---|---|---|

| 住民票 | 世帯全員を記載/続柄・筆頭者表記ありのものを入手してください(コピー不可)。個人番号(マイナンバー)は省略。90日以内に発行されたもの。原本に限る。 | 市町村役場 |

| 所得証明書 (または非課税証明書) |

最新年度分(コピー不可)毎年6月に新年度分が発行されますので、6月以降の申請には新年度分を添付してください。住民税特別徴収税額通知書は不可。90日以内に発行されたもの。原本に限る。 | 当年1月1日時点で国内住所地のあった市町村役場 |

| 廃業届 | 自営業を廃業した場合に写しを提出してください。 | 税務署 |

| 健康保険 資格喪失証明書 | 原本をご提出ください。 | 退職前の勤務先もしくは退職前加入の健康保険組合 |

| 学生証 | 学生であることの確認。在学証明書の原本でも可。高校生以下は提出不要。 | 就学している学校 |

| 父母・兄姉弟妹・祖父母等の続柄の家族を扶養に入れる場合、提出してください。 | 村田健保ホームページ |

別居に関する書類

| 別居家族状況記入書 申請書 |

別居のご家族を扶養に入れる場合に提出してください。(被保険者の単身赴任・子の遠方進学・は添付不要) | 村田健保ホームページ |

|---|---|---|

| 仕送り証明書 ・ATMのご利用明細(写し) ・金融機関振込依頼書(写し) ・インターネットバンキングの取引状況の画面印刷 ・預金通帳(写し)など |

送金日・送金額・送金人(被保険者)・受取人(申請対象者)が明記されているものに限ります。 | 金融機関等 |

収入に関する書類

| 年金改定通知書または 振込通知書 |

国民、厚生、基金、遺族、障害、恩給等年金として受給しているもの。 はがき等で定期的に送付される通知です。直近分の控えをご提出ください。 |

日本年金機構、企業年金基金等 |

|---|---|---|

| 確定申告書 | 確定申告の際に提出した書類全ての写しをご提出ください。(税務署の受付印があること) 確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。 |

税務署 |

| 就労状況証明書 申請書 記入例 | 給与明細3か月分が提出できない場合(入社3か月未満・紛失等)にこの様式をご提出ください(勤務先会社の押印が必要です)。 | 村田健保ホームページ ≪家族の勤務先で証明≫ |

◆提出いただいた必要書類については原則返却することができませんのでご了承ください。

◆ご案内している書類以外にも、健保組合から個別に書類の提出を求めることがあります。

海外在住の家族(もしくは直近に海外在住の家族)について

被保険者とは

健康保険に加入している従業員を「被保険者」といいます。

健康保険法では、健康保険が適用されている事業所で働く人は、本人や事業主の意思に関係なく被保険者となります。

就職したその日から被保険者の資格を得て、退職または死亡した場合、その日の翌日に資格を失うのが原則です。

また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

被扶養者とは

被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といいます。

被扶養者の資格は、被保険者からの申請にもとづき、健康保険組合が認定します。

被扶養者に認定されても保険料の変更(増額)はありませんが、各種の給付を受けることが出来ます。

被扶養者は保険料を納めることなく保険証を持つことができるため、当健康保険組合では健康保険関係法令・通達に基づいて公平かつ厳正な認定を行うよう努力しております。

(申請をすれば無条件に認定されるものではありません)

認定基準について

被扶養者として認定を受けるには、次の条件を全て満たす必要があります。

④収入が基準内であり、かつ被保険者の収入額の2分の1未満であること

⑤主として生計を維持している関係があること(被保険者が対象者生活費の半分以上を維持していること)

⑥お勤め先の健康保険等、他の(国民健康保険は除く)社会保険制度の被保険者となっていないこと

(税法上の扶養や、会社の扶養家族手当とは別の扱いです)

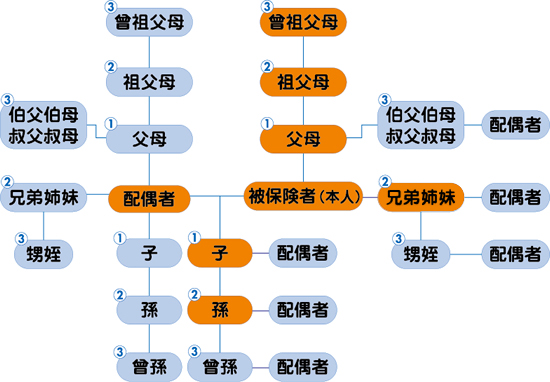

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。

また、同居・別居により条件が異なります。

◆表中の○数字は親等を表す

◆青色の続柄は、同居が条件

国内居住要件

2020年4月1日より、健康保険法等が改正され、被扶養者の要件に「国内居住」が追加されました。

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(下記の例外は除く)

国内居住は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

(1)外国において留学をする学生

(2)外国に赴任する被保険者に同行する者

(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって(2)と同等と認められるもの

(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

同居・別居とは

同居とは、被保険者とその家族が住居・家計を同じくしている状態をいいます。

なお、住所が同じでも住民登録が別世帯(世帯主が別)になっている場合は家計も独立していると考えられるため、別居とみなします。

また、以下の場合は、一時的な別居とみなし、別居の場合に必要な仕送り証明を割愛させていただきます。

●被保険者の単身赴任による別居

●子どもの遠方進学による別居

●医療機関への入院による別居

●知的障害者施設等への入所(※)による別居

別居している場合

別居している家族を扶養する場合、次の≪条件≫をすべて満たす仕送りをしていることが必要です。

≪仕送りの条件≫

①継続的に仕送りしていること。(原則、毎月もしくは2か月に1度)

②1か月あたりの仕送り額が対象者の月収相当額より多いこと。

③対象者の〔月収+1か月あたりの仕送り額〕が全国平均標準生計費以上であること。

≪仕送り時の注意点≫

◆原則手渡しは認めません。(実態が確認できないため)

◆仕送り証明の書類(送金票や現金書留控えなど)が保管できる形で仕送りをしてください。

◆仕送り証明の書類は、送金日・送金額・送金人(被保険者)・受取人(申請対象者)が明記されているものに限ります。

◆対象者が年金受給者の場合の送金先は、必ず対象者名義の年金受取口座にしてください。

収入の基準

年齢によって収入の基準額が異なります。

【A】60歳未満年間収入が130万円未満

【B】60歳以上または障害年金受給者年間収入が180万円未満

収入の種類によって、年額ではなく月額もしくは日額を基に判断します。詳しくは下表をご覧ください。

| 収入の種類 | 基準単位 | 【A】60歳未満 | 【B】60歳以上または 障害年金受給 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

| 給与 | 月額 | 108,334円未満 | 150,000円未満 | 交通費などの諸手当を含み、税・社会保険料控除前の金額を収入とみます。 直近3ヵ月分の平均を月額とみます。 |

| 年金 | 年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 老齢年金・障害年金・遺族年金・退職年金・企業年金・個人年金・恩給などすべて収入とみます。 介護保険料など控除前の【年金支払額】を収入とします。 |

| 事業所得 (自営業・農業など) |

年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 税務署に確定申告する際の所得税法上の所得は使用せず、原則として事業収入から、事業運営にあたり直接的に必要と認められる経費を差し引いた「実質的年収」を収入とみます。 直近3年分の平均を年額とみます。 |

| 株配当・利子など | 年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 定期的に入るものを収入とみます。 |

| 傷病手当金・ 出産手当金・ 育児休業給付金など |

年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 年額が超える場合は、被扶養者になれません。 |

事由発生時点から将来にわたっての1年間(12ヵ月)で、想定される収入をみます。

主たる生計維持関係の確認ポイント

【1】主たる生計維持者であるか

被保険者が主たる生計維持者であるということは、認定対象者に他に扶養義務者がいないことが原則です。

認定対象者が被保険者の配偶者や子の場合には、原則として被保険者が扶養義務者となりますが、それ以外の続柄(父母、兄弟姉妹など)では、他に扶養義務者がいないか、いる場合には、その扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由や生計維持の状況をより詳しく確認します。

この確認は、他の扶養義務者の収入書類に加え、個々の状況に応じた生計維持の状況を証明する書類をもとに行い、被保険者が主たる生計維持者であるかどうか厳正に審査します。

【2】経済的な扶養能力があるか

被保険者の経済状況によっては、配偶者や子以外に多数の被扶養者を扶養することは実際には困難であると考えられる場合があります。

そのため、被保険者が認定対象者の生活費の半分以上を継続的に負担することが経済的に可能であるかのを確認しています。

被保険者の扶養能力があるかどうかは、その被保険者の収入のみで判定します。

例えば被保険者世帯の他の家族に収入があった場合でも、被保険者以外の収入は考慮しません。被保険者の収入によって、認定対象者の生計が維持されているかどうかを確認することを目的としているためです。

- 被扶養者の国民年金の手続きは必要ですか?

-

厚生年金保険等に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)(いわゆる“サラリーマンの妻(夫)")は、国民年金第3号被保険者になります。国民年金第3号被保険者になるためには、健康保険の扶養に入れる書類とは別の届出(国民年金第3号被保険者関係届申請書記入例)が必要となります。届け出を忘れると、年金が受けられなくなったり、将来受取る年金額が少なくなることがありますのでご注意下さい。手続きについては会社の人事部の管轄になりますので、詳細は以下までお問合せください。

必要書類

申請書の提出先

- MMC本社 人事部 HRサービス課 社会保険係

- 直近の給与収入が月額108,333円以上ですが、年間収入は130万円未満の予定です。

扶養の要件を満たしますか? -

直近3か月の給与収入の平均が108,333円以上の場合、原則扶養の要件は満たしませんが、直近3か月が繁忙期と重なっている等、特別の事情がある場合は、事情を加味して判断しますのでお申し出ください。ただし、扶養認定した後に、源泉徴収票や所得証明書にて、実際の年間収入が130万円を超えていることが判明した場合は、扶養からはずれる必要がありますのでご注意ください。